2025-11-17

予防と治療について

2025-11-17

人間の生命のマクロ世界とミクロ世界とその法則

2025-11-16

第32回日本未病学会学術総会に参加

2025-11-14

西洋医学の判断と限界

2025-11-13

年寄りの健康管理(高血圧)

2025-11-12

粒子性と波動性:有と無の世界

2025-11-11

健康意識の若年化(胃腸弱い)

2025-11-10

ドクター陶の健康コラム・連載・vol.68 水の陰陽

2025-11-09

未病の対象は「病気」か「人」か

2025-11-07

ドクター陶の健康コラム・連載・vol.67 晩御飯と体調

2025-11-05

その「しんどさ」は、季節によるものかもしれません

2025-11-06

今年も「止まれ」なかった

2025-11-04

文化の日

2025-11-03

中国の有人宇宙船「神舟21号」11月1日に打ち上げ成功

過去ブログはこちらから

6

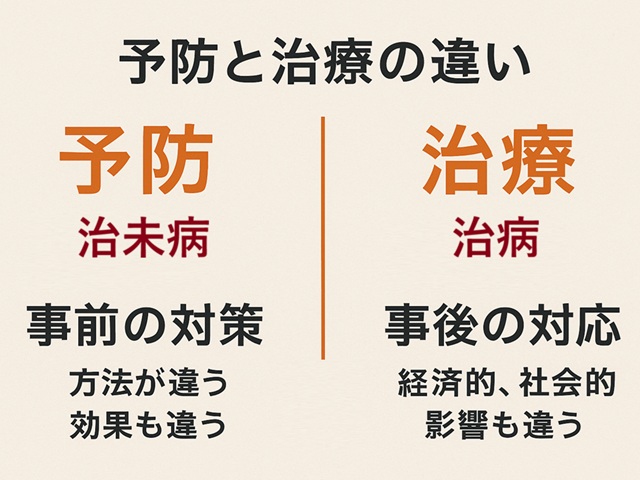

予防と治療について

予防と治療の違いは、端的にいえば「事前」か「事後」かという時間軸の違いです。その時間の差は、用いる方法を変え、効果を変え、さらには経済的・社会的な結果にも大きな違いを生みます。この違いを理解できれば、人々の行動変容にもつながるはずです。

第32回日本未病学会学術総会に参加して強く感じたのは、参加者の少なさでした。これは、「未病」の概念や「治未病」の重要性が、まだ社会に十分浸透していないことの表れだと思います。

健康と病気は対立するものに見えますが、実は生命の二つの側面です。日々の生活習慣や食事の選択によって、そのどちらに傾くかが決まり、常にチェックし修正していくことで、予防的な対応が可能になります。こうした積み重ねが、病気を遠ざけ、健康のまま長寿へ導くのです。

しかし、長寿は未来の結果であり「すぐには見えない」ため、国民の予防意識・治未病の意識はなかなか高まりません。その結果として、未病学会の参加者が少ない状況にもつながっているのでしょう。

予防意識を高めるには、過去・現在・未来の健康状況を知ること、自分でできることを理解すること、必要に応じて専門家のサポートを得ることが欠かせません。学会の役割はまさに、専門家自身がまず意識を高め、その後それを地域社会へ広げていくことにあると感じました。

「予防」は中国語で「治未病」といい、2000年前から存在する医学用語です。日本未病学会が32回も学術総会を開催していることからも分かるように、32年前、当時の西洋医学の専門家たちがその必要性を理解して設立した学会です。しかし、臨床の視点から見ると、西洋医学が語る「予防」には、まだ中途半端な部分が多く、中国医学の治未病の次元には及ばないと感じます。今回の学会で語られた一次予防・二次予防といった概念も、まだ生命の根源に踏み込んだ「根本予防」には達していません。

大会長・二宮利治先生のご講演では、久山町における1961年からの全住民追跡調査の結果が紹介されました。

1960〜70年代は「脳梗塞の原因=高血圧」とされ高血圧対策、1980〜90年代は「代謝性疾患の増加」への糖尿病対策、2000年代は「認知症の増加」への予防対策へと、医療研究の焦点は時代とともに移り続けています。

さらに、65歳以上の全認知症の粗有病率は、1985年の6.7%から2012年の17.9%をピークに、2022年には12.1%へと減少し始めています。もしこれを、これまでの対策の成果と考えられるなら、予防の重要性を広く国民に伝えることは、今後の健康長寿社会に極めて大きな意味を持つでしょう。非常に示唆に富む内容でした。

西洋医学的な予防対策に比べ、中国医学の治未病はより先見性と先端性を備えています。生命の発生と成長の過程そのものを踏まえ、根本的な健康づくりを指導するという点で優れています。今回の学会でも、シンポジウムとポスター発表を通じて陶氏療法の成功事例を紹介したところ、多くの先生方が強く共鳴してくださり、次回・次々回・その次の大会会長の先生方から「ぜひ応援を」と言葉をいただきました。

予防と治療を考えて、医療従事者の役割は、病気を治すだけでなく、「健康をつくる医療」へと転換していくことにあります。そして国民全体の健康づくりを促すことこそ、未病学会が果たすべき重要な使命ではないでしょうか。

第32回日本未病学会学術総会に参加して強く感じたのは、参加者の少なさでした。これは、「未病」の概念や「治未病」の重要性が、まだ社会に十分浸透していないことの表れだと思います。

健康と病気は対立するものに見えますが、実は生命の二つの側面です。日々の生活習慣や食事の選択によって、そのどちらに傾くかが決まり、常にチェックし修正していくことで、予防的な対応が可能になります。こうした積み重ねが、病気を遠ざけ、健康のまま長寿へ導くのです。

しかし、長寿は未来の結果であり「すぐには見えない」ため、国民の予防意識・治未病の意識はなかなか高まりません。その結果として、未病学会の参加者が少ない状況にもつながっているのでしょう。

予防意識を高めるには、過去・現在・未来の健康状況を知ること、自分でできることを理解すること、必要に応じて専門家のサポートを得ることが欠かせません。学会の役割はまさに、専門家自身がまず意識を高め、その後それを地域社会へ広げていくことにあると感じました。

「予防」は中国語で「治未病」といい、2000年前から存在する医学用語です。日本未病学会が32回も学術総会を開催していることからも分かるように、32年前、当時の西洋医学の専門家たちがその必要性を理解して設立した学会です。しかし、臨床の視点から見ると、西洋医学が語る「予防」には、まだ中途半端な部分が多く、中国医学の治未病の次元には及ばないと感じます。今回の学会で語られた一次予防・二次予防といった概念も、まだ生命の根源に踏み込んだ「根本予防」には達していません。

大会長・二宮利治先生のご講演では、久山町における1961年からの全住民追跡調査の結果が紹介されました。

1960〜70年代は「脳梗塞の原因=高血圧」とされ高血圧対策、1980〜90年代は「代謝性疾患の増加」への糖尿病対策、2000年代は「認知症の増加」への予防対策へと、医療研究の焦点は時代とともに移り続けています。

さらに、65歳以上の全認知症の粗有病率は、1985年の6.7%から2012年の17.9%をピークに、2022年には12.1%へと減少し始めています。もしこれを、これまでの対策の成果と考えられるなら、予防の重要性を広く国民に伝えることは、今後の健康長寿社会に極めて大きな意味を持つでしょう。非常に示唆に富む内容でした。

西洋医学的な予防対策に比べ、中国医学の治未病はより先見性と先端性を備えています。生命の発生と成長の過程そのものを踏まえ、根本的な健康づくりを指導するという点で優れています。今回の学会でも、シンポジウムとポスター発表を通じて陶氏療法の成功事例を紹介したところ、多くの先生方が強く共鳴してくださり、次回・次々回・その次の大会会長の先生方から「ぜひ応援を」と言葉をいただきました。

予防と治療を考えて、医療従事者の役割は、病気を治すだけでなく、「健康をつくる医療」へと転換していくことにあります。そして国民全体の健康づくりを促すことこそ、未病学会が果たすべき重要な使命ではないでしょうか。

2025-11-17