2025-10-21

西洋哲学と東洋哲学から見る現代医療の方向

2025-10-21

医療の目的

2025-10-20

理想の人生の模範

2025-10-19

枯損率20%から0.3%へ ― FFCが海岸防災林復興に貢献!

2025-10-18

70代の訃報

2025-10-17

陶氏療法 ― 予防医学の最先端へ

2025-10-16

人類の知恵――哲学と科学から生命を見つめる

2025-10-15

故郷への愛

2025-10-14

黄金の秋・収穫の10月

2025-10-13

今年最後のパークゴルフ

2025-10-12

施療後の感想にみる生命の調律― 未病学エッセイ ―「子宮筋腫」,「不整脈」,「糖尿病」

2025-10-11

中国文化に見る“進数”の知恵

2025-10-10

市民公開未病セミナー2025 アンケート返答と感想

2025-10-09

さっぽろ市民カレッジ2026冬期ちえりあ学習ボランティア企画講座案内

2025-10-08

観光ラッシュ

過去ブログはこちらから

6

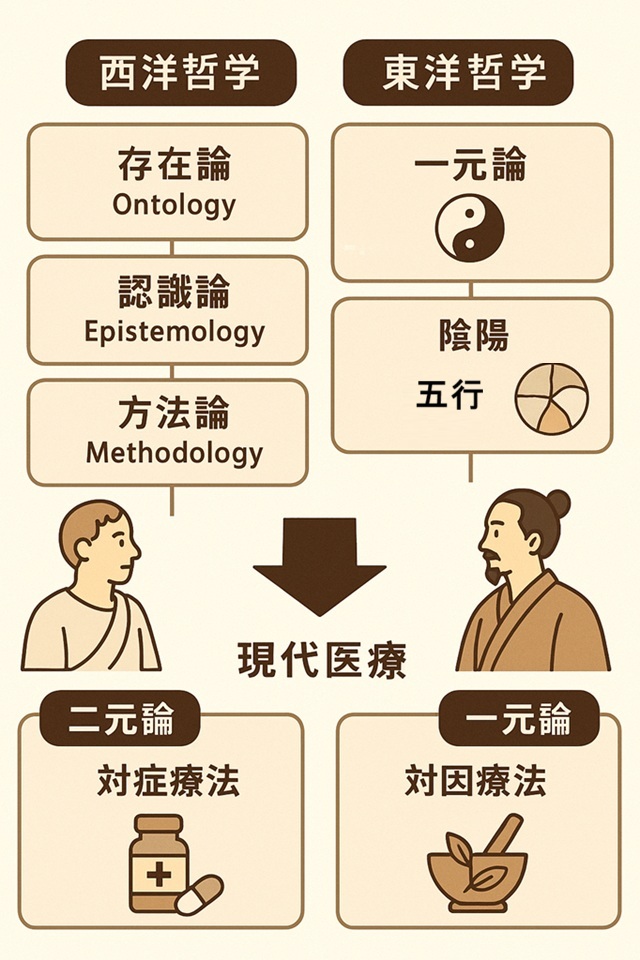

西洋哲学と東洋哲学から見る現代医療の方向

西洋哲学は、まず存在論(オントロジー)に始まり、認識論(エピステモロジー)、方法論(メソドロジー)、そして具体的な方法(メソッド)へと展開します。

存在論は「世界をどのように見るか」という根本的な視点であり、生命観においては「物質」と「精神」を分けて捉える二元論に基づいています。

一方、東洋哲学は中国哲学、インド哲学、イスラム哲学、日本哲学を含み、世界を「一つの全体」として捉える一元論がその基礎にあります。

この一元から陰陽、五行などの思想が生まれ、儒家や道家をはじめとする諸子百家の思想体系が形成されました。生命もまた、陰と陽の調和の中に存在する一体のものとして理解されます。

このように、哲学の根源の違いは医学の方向性にも大きな影響を与えました。

西洋医学は二元論的発想に基づき、原因と結果、病と治療を分けて捉え、対立的な方法を重視します。これは狩猟民族的な「捕る」「奪う」という環境の中で発展した思考の影響とも言えるでしょう。抗生物質、抗がん剤、降圧剤など、“抗”の名を冠する治療法はその象徴です。

対して東洋医学は農耕民族の文化を背景に、自然との調和を重んじ、人間を宇宙の一部と考えます。「抗う」よりも「調える」ことを重視し、漢方の処方原則である「君・臣・佐・使」に見られるように、薬物同士の調和と全体のバランスを大切にします。

現代医療の理想的な方向は、こうした二つの哲学と医学の長所を融合することにあるでしょう。

すなわち、急性期や救命に優れた対症療法の西洋医学と、体質や環境を整える対因療法の東洋医学を併用し、患者を中心に据えた、効率的で持続可能な医療を目指すことです。

医療人はこの融合の時代にあって、常に自己を磨き、より高い医の道を探求し続ける必要があります。

存在論は「世界をどのように見るか」という根本的な視点であり、生命観においては「物質」と「精神」を分けて捉える二元論に基づいています。

一方、東洋哲学は中国哲学、インド哲学、イスラム哲学、日本哲学を含み、世界を「一つの全体」として捉える一元論がその基礎にあります。

この一元から陰陽、五行などの思想が生まれ、儒家や道家をはじめとする諸子百家の思想体系が形成されました。生命もまた、陰と陽の調和の中に存在する一体のものとして理解されます。

このように、哲学の根源の違いは医学の方向性にも大きな影響を与えました。

西洋医学は二元論的発想に基づき、原因と結果、病と治療を分けて捉え、対立的な方法を重視します。これは狩猟民族的な「捕る」「奪う」という環境の中で発展した思考の影響とも言えるでしょう。抗生物質、抗がん剤、降圧剤など、“抗”の名を冠する治療法はその象徴です。

対して東洋医学は農耕民族の文化を背景に、自然との調和を重んじ、人間を宇宙の一部と考えます。「抗う」よりも「調える」ことを重視し、漢方の処方原則である「君・臣・佐・使」に見られるように、薬物同士の調和と全体のバランスを大切にします。

現代医療の理想的な方向は、こうした二つの哲学と医学の長所を融合することにあるでしょう。

すなわち、急性期や救命に優れた対症療法の西洋医学と、体質や環境を整える対因療法の東洋医学を併用し、患者を中心に据えた、効率的で持続可能な医療を目指すことです。

医療人はこの融合の時代にあって、常に自己を磨き、より高い医の道を探求し続ける必要があります。

2025-10-21