2025-09-20

北海道大学散策とクジラについての学び

2025-09-20

西洋医学の先生による東洋的視点

2025-09-19

新札幌ロータリークラブで陶氏診療院院長の陶恵栄氏が卓話

2025-09-18

飲食以時,勝於藥餌

2025-09-17

市民公開未病セミナー2025

2025-09-16

日本の100歳以上人口、過去最多の9万9763人に ~55年連続増加~

2025-09-15

朝ドラが好きな理由

2025-09-14

食事療法の主役~自宅で作る発芽発酵玄米ごはん~

2025-09-13

新札幌ロータリークラブ第1831回例会会報

2025-09-12

患者さんの要望

2025-09-11

診療院の自然環境

2025-09-10

濃縮パイロゲン × 豆乳のおすすめアレンジ

2025-09-09

ドクター陶の健康コラム・連載・vol.66 AI依存症と自立の教育問題

2025-09-08

爪のケア

2025-09-07

日本国内報道の違和感

過去ブログはこちらから

7

北海道大学散策とクジラについての学び

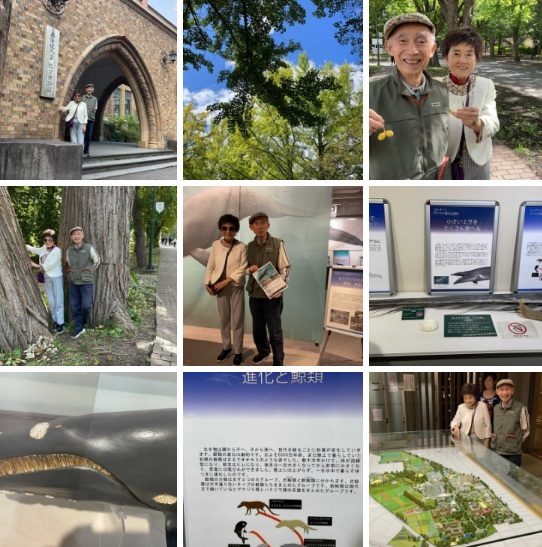

9月19日、午前中は患者さんの予約がなかったので、来週帰国予定の両親と一緒に北海道大学博物館を訪れ、「クジラの化石展」を見学しました。

会場には、2025年8月に新種と認定されたサッポロクジラの実物化石や、道内で発見された新種のヒゲクジラ化石のレプリカなど、貴重な標本が数多く展示されていました。

特に興味深かったのは、同じクジラ類であっても、小型化したイルカには歯があり、一方で巨大化したシロナガスクジラ(体長最大33m、体重180t)には歯がない、という進化の対比でした。これまで深く考えたことのない点で、とても驚かされました。

展示の解説によると、

「生き物は親から子へ、子から孫へと世代を重ねるごとに形質を変化させてきました。鯨類の進化は劇的です。約5500万年前、まだ陸上で生活していた頃はオオカミのような姿でした。その後、数千万年をかけて体は流線型に変わり、後ろ足は一度大きくなったのちに退化して極めて小さくなり、前足はヒレ状となり、尾には尾びれが発達しました。こうして陸に上がらず、一生を水中で過ごす体へと進化したのです。鯨類は大きく古鯨類と新鯨類に分けられます。古鯨類は旧来のタイプ、新鯨類は現代まで続くヒゲクジラ類とハクジラ類の系統です。」

とのことでした。

また、セミクジラ科の実物の「ヒゲ板」と、彼らの主食であるオキアミも展示されており、理解が深まりました。

「ヒゲ板は口の中の肉が変化してできたもので、上あごの縁から下に向かって垂れ下がっています。ヒゲクジラは口を開けたままゆっくり泳ぎ、海水ごとプランクトンを取り込み、ヒゲ板でこし取って食べる」

という仕組みを実感することができました。

イルカのように歯を持つクジラは、食べられる量に限界がありますが、ヒゲクジラは海水ごと大量に餌を取り込むことで、効率よく栄養を得られるため、次第に巨大化していったと考えられます。小さな餌を歯ではなくヒゲ板で濾し取ることによって消化効率が高まり、非常に合理的な進化だと感じました。

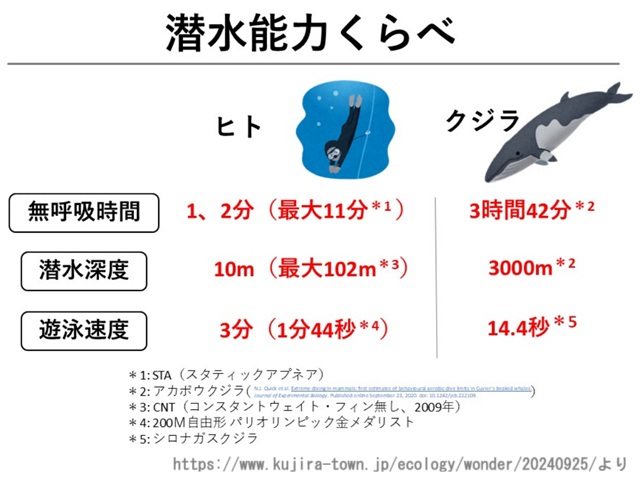

さらに、進化の驚きのデータとして:

息を止められる時間(無呼吸時間)

ヒト:1~2分(最長記録11分)

クジラ:3時間40分(アカボウクジラ)

潜水深度

ヒト:約10m(最深記録102m/フリーダイビング)

クジラ:約3000m(アカボウクジラ)

泳ぐ速さ(遊泳速度)

200m自由形の比較(2024年パリ五輪金メダリスト)

ヒト:1分44秒

クジラ:15秒

(出典:https://www.kujira-town.jp/ecology/wonder/20240925/)

クジラの進化と能力のすごさを実感した、充実した散策でした。

会場には、2025年8月に新種と認定されたサッポロクジラの実物化石や、道内で発見された新種のヒゲクジラ化石のレプリカなど、貴重な標本が数多く展示されていました。

特に興味深かったのは、同じクジラ類であっても、小型化したイルカには歯があり、一方で巨大化したシロナガスクジラ(体長最大33m、体重180t)には歯がない、という進化の対比でした。これまで深く考えたことのない点で、とても驚かされました。

展示の解説によると、

「生き物は親から子へ、子から孫へと世代を重ねるごとに形質を変化させてきました。鯨類の進化は劇的です。約5500万年前、まだ陸上で生活していた頃はオオカミのような姿でした。その後、数千万年をかけて体は流線型に変わり、後ろ足は一度大きくなったのちに退化して極めて小さくなり、前足はヒレ状となり、尾には尾びれが発達しました。こうして陸に上がらず、一生を水中で過ごす体へと進化したのです。鯨類は大きく古鯨類と新鯨類に分けられます。古鯨類は旧来のタイプ、新鯨類は現代まで続くヒゲクジラ類とハクジラ類の系統です。」

とのことでした。

また、セミクジラ科の実物の「ヒゲ板」と、彼らの主食であるオキアミも展示されており、理解が深まりました。

「ヒゲ板は口の中の肉が変化してできたもので、上あごの縁から下に向かって垂れ下がっています。ヒゲクジラは口を開けたままゆっくり泳ぎ、海水ごとプランクトンを取り込み、ヒゲ板でこし取って食べる」

という仕組みを実感することができました。

イルカのように歯を持つクジラは、食べられる量に限界がありますが、ヒゲクジラは海水ごと大量に餌を取り込むことで、効率よく栄養を得られるため、次第に巨大化していったと考えられます。小さな餌を歯ではなくヒゲ板で濾し取ることによって消化効率が高まり、非常に合理的な進化だと感じました。

さらに、進化の驚きのデータとして:

息を止められる時間(無呼吸時間)

ヒト:1~2分(最長記録11分)

クジラ:3時間40分(アカボウクジラ)

潜水深度

ヒト:約10m(最深記録102m/フリーダイビング)

クジラ:約3000m(アカボウクジラ)

泳ぐ速さ(遊泳速度)

200m自由形の比較(2024年パリ五輪金メダリスト)

ヒト:1分44秒

クジラ:15秒

(出典:https://www.kujira-town.jp/ecology/wonder/20240925/)

クジラの進化と能力のすごさを実感した、充実した散策でした。

2025-09-20