▼日本バックナンバー

2026-02-09

豪雪の札幌における雪対策への提案

2026-02-08

ロータリーフェローズワークショップ

2026-02-05

北国札幌市内の渋滞の体験

2026-02-03

世界における多文化共生と地域づくり

2026-01-31

貧困と戦争

2026-01-30

食事道アワード2025 金賞受賞

2026-01-27

制度と現実

2026-01-26

大雪の札幌の冬

2026-01-25

宮古島の未知の世界

2026-01-24

遠い親戚より近くの他人

2026-01-23

札幌市における外国人との共生に向けた課題― 急増する外国人労働者を念頭に ―

2026-01-06

進化の実験場・ガラパゴス

2026-01-04

伊弥彦神社 正月新春祈願祭

2025-12-25

岡山のかくし寿司

2025-12-20

大忘年会(望念会)

過去ブログはこちらから

ポジティブで効果的な関わり方

カテゴリー 日本

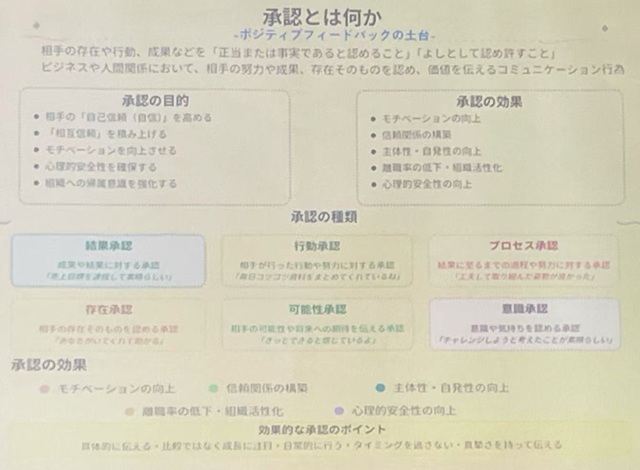

同友会札幌支部北地区会と西・手稲地区会の合同6月例会にて、TM研究所代表の船木幸弘先生による講演会が開催されました。テーマは「会社が変わり、経営者の関わり方 ~ポジティブで効果的な関わり方を探る~」。参加者は自己チェックやグループワークを通じて、非常に学びの多い時間を過ごしました。

船木先生の講義では、ポジティブ・フィードバックの基本姿勢についても紹介されました。それは以下の5つです:

事実を伝える

感情を添える

影響を示す

選択肢を残す

継続を約束する

これらの姿勢を実践することで、相手のやる気を引き出し、信頼関係を築くことができます。

また、ポジティブ・フィードバックの意義を確認しながら、自身のポジティブ経営能力を振り返る機会もありました。24問のチェックリストを用いて、6つの分野で自己評価を行いました。それぞれの分野は、①結果承認、②行為承認、③プロセス承認、④存在承認、⑤可能性承認、⑥意識承認です。設問に対し、「はい」は5点、「時々」は2点、「いいえ」は0点で採点し、私の得点は20・20・14・17・20・20となり、理想に近い高得点でした。

しかし、やや点数が低かった「プロセス承認」と「存在承認」については、今後の課題とし、相手の言葉や反応に注意を払いながら、積極的に関わっていきたいと思います。

勉強会での実践は、自身の経営にも大いに役立つ内容でした。会社の成長は、まず全員を肯定的に受け入れることから始まります。これは、子どもの教育や患者さんへの指導にも通じる、大切な視点です。否定的な言葉ではなく、前向きで肯定的な言葉を選ぶことが、エネルギーの循環を生み、向上心につながるのだと改めて感じました。

商売の目的や効果を確認しながら、相手の「自己信頼(自信)」を高め、「相互信頼」を築き、モチベーションを向上させ、心理的安全性を確保し、組織への帰属意識を高めていく。これからの経営には、技術と同様に「心の恵み(心からの関わり)」がますます重要になると実感しました。これからも、心ある経営を目指していきたいと思います。

船木先生の講義では、ポジティブ・フィードバックの基本姿勢についても紹介されました。それは以下の5つです:

事実を伝える

感情を添える

影響を示す

選択肢を残す

継続を約束する

これらの姿勢を実践することで、相手のやる気を引き出し、信頼関係を築くことができます。

また、ポジティブ・フィードバックの意義を確認しながら、自身のポジティブ経営能力を振り返る機会もありました。24問のチェックリストを用いて、6つの分野で自己評価を行いました。それぞれの分野は、①結果承認、②行為承認、③プロセス承認、④存在承認、⑤可能性承認、⑥意識承認です。設問に対し、「はい」は5点、「時々」は2点、「いいえ」は0点で採点し、私の得点は20・20・14・17・20・20となり、理想に近い高得点でした。

しかし、やや点数が低かった「プロセス承認」と「存在承認」については、今後の課題とし、相手の言葉や反応に注意を払いながら、積極的に関わっていきたいと思います。

勉強会での実践は、自身の経営にも大いに役立つ内容でした。会社の成長は、まず全員を肯定的に受け入れることから始まります。これは、子どもの教育や患者さんへの指導にも通じる、大切な視点です。否定的な言葉ではなく、前向きで肯定的な言葉を選ぶことが、エネルギーの循環を生み、向上心につながるのだと改めて感じました。

商売の目的や効果を確認しながら、相手の「自己信頼(自信)」を高め、「相互信頼」を築き、モチベーションを向上させ、心理的安全性を確保し、組織への帰属意識を高めていく。これからの経営には、技術と同様に「心の恵み(心からの関わり)」がますます重要になると実感しました。これからも、心ある経営を目指していきたいと思います。

2025-06-23