2025-06-30

第60回 中国人殉難者 全道慰霊祭

2025-06-29

健康基準値について

2025-06-28

役員会と新年度計画

2025-06-27

10町内会役員会

2025-06-26

癌の治癒と再発

2025-06-25

史跡めぐりバスツアー「アイヌの足跡をたどる」

2025-06-24

北海道米山学友会総会

2025-06-23

ポジティブで効果的な関わり方

2025-06-22

食事と精神症状

2025-06-21

第3回 統合腫瘍治療学術セミナー

2025-06-20

地震と備え

2025-06-19

銀行の振込手数料に驚き

2025-06-18

北方ジャーナル:Medical 陶氏診療院の陶恵栄院長が札幌大学で講演

2025-06-17

パークゴルフ

過去ブログはこちらから

6

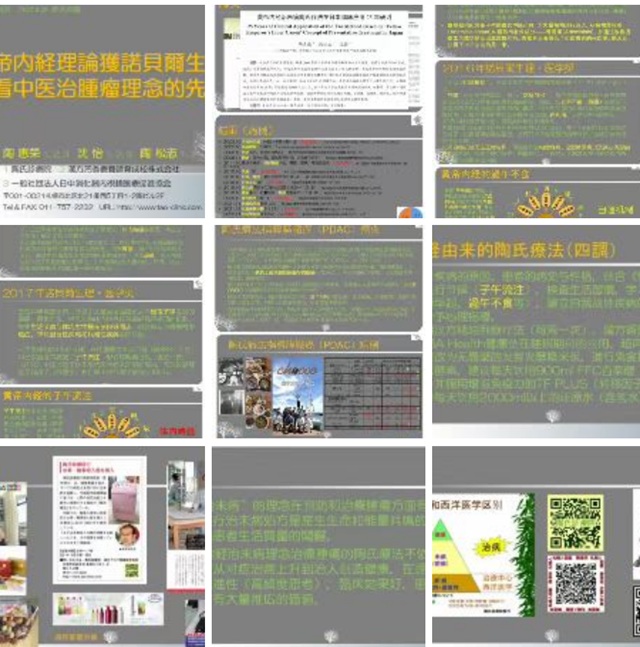

「黄帝内経」理論に基づくノーベル生理学・医学賞の受賞は、腫瘍治療における中医学の先進性を示す

6月29日(日)、「第3回 統合腫瘍治療学術セミナー」が「人工知能時代における中西医学の最高峰の結集」をテーマに、早稲田大学とオンラインで同時開催されました。

私は、「『黄帝内経』理論に基づくノーベル生理学・医学賞の受賞は、腫瘍治療における中医学の先進性を示す」というテーマで発表させていただきました。当日は電波状況の影響もあり、スライドを中心としたプレゼンテーションとなりましたが、いくつかの重要な内容をご紹介しました。

たとえば、2015年にアルテミシニンによるマラリア治療でノーベル賞を受賞した漢方薬の事例や、2016年の「過午不食」の理論と重なるオートファジーの研究、さらには2017年の体内時計研究と「子午流注」理論との関連などです。これらはいずれも、2000年以上前に体系化された中国伝統医学の知恵の一端にすぎません。ノーベル賞に値するような研究成果が、中国医学のほんの「氷山の一角」であることを示しているとも言えます。

また今回の発表では、体質改善を通じて腫瘍治療に良好な成果を上げた複数の症例論文や、最新の臨床例も紹介しました。たとえば、2025年2月から治療を始めた膵臓がんの患者さん(東京から通院中)は、週1回の通院と日々の体調管理に取り組みながら、仕事も継続していました。その結果、わずか3か月で体調は大きく改善し、肝機能や黄疸の数値も正常化。腫瘍マーカーも明らかに低下しました。

中医学の目的は、単に病気を治すことにとどまらず、「健康を創ること」にあります。今回の症例のように、毎日の積み重ねによって体質が変わり、結果的に病気そのものも解消されていくという流れは、中医学の真髄を体現していると言えるでしょう。こうしたアプローチは、今後ますます重要になると私は感じています。

私は、「『黄帝内経』理論に基づくノーベル生理学・医学賞の受賞は、腫瘍治療における中医学の先進性を示す」というテーマで発表させていただきました。当日は電波状況の影響もあり、スライドを中心としたプレゼンテーションとなりましたが、いくつかの重要な内容をご紹介しました。

たとえば、2015年にアルテミシニンによるマラリア治療でノーベル賞を受賞した漢方薬の事例や、2016年の「過午不食」の理論と重なるオートファジーの研究、さらには2017年の体内時計研究と「子午流注」理論との関連などです。これらはいずれも、2000年以上前に体系化された中国伝統医学の知恵の一端にすぎません。ノーベル賞に値するような研究成果が、中国医学のほんの「氷山の一角」であることを示しているとも言えます。

また今回の発表では、体質改善を通じて腫瘍治療に良好な成果を上げた複数の症例論文や、最新の臨床例も紹介しました。たとえば、2025年2月から治療を始めた膵臓がんの患者さん(東京から通院中)は、週1回の通院と日々の体調管理に取り組みながら、仕事も継続していました。その結果、わずか3か月で体調は大きく改善し、肝機能や黄疸の数値も正常化。腫瘍マーカーも明らかに低下しました。

中医学の目的は、単に病気を治すことにとどまらず、「健康を創ること」にあります。今回の症例のように、毎日の積み重ねによって体質が変わり、結果的に病気そのものも解消されていくという流れは、中医学の真髄を体現していると言えるでしょう。こうしたアプローチは、今後ますます重要になると私は感じています。

2025-07-01