▼日本バックナンバー

2026-02-08

ロータリーフェローズワークショップ

2026-02-05

北国札幌市内の渋滞の体験

2026-02-03

世界における多文化共生と地域づくり

2026-01-31

貧困と戦争

2026-01-30

食事道アワード2025 金賞受賞

2026-01-27

制度と現実

2026-01-26

大雪の札幌の冬

2026-01-25

宮古島の未知の世界

2026-01-24

遠い親戚より近くの他人

2026-01-23

札幌市における外国人との共生に向けた課題― 急増する外国人労働者を念頭に ―

2026-01-06

進化の実験場・ガラパゴス

2026-01-04

伊弥彦神社 正月新春祈願祭

2025-12-25

岡山のかくし寿司

2025-12-20

大忘年会(望念会)

2025-12-13

地震と準備

過去ブログはこちらから

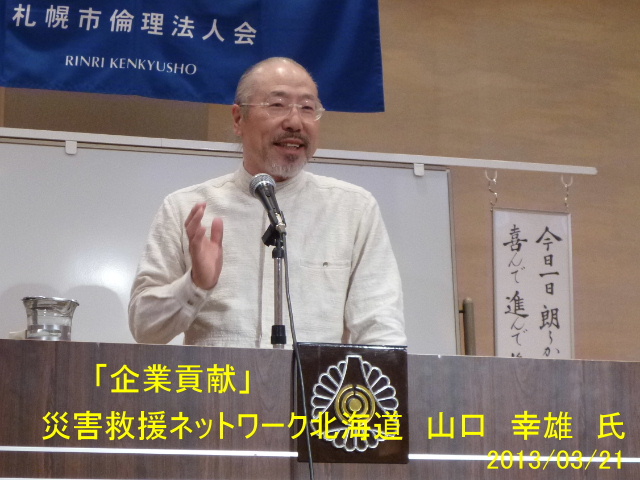

「企業貢献」

カテゴリー 日本

3/21(木)、第1371回札幌市倫理法人会経営者モーニングセミナーにおいて、災害救援ネットワーク北海道山口幸雄氏講師(通称:やんじー)が「企業貢献」の講話をされました。

山口氏は1947年生まれ、北海道釧路出身。現在、北海道上川郡清水町在住。ブリジストンタイヤ北海道販売を経て、三井ホームコンポーネント現場管理責任者として従事し、2000年3月同社退職後独立し現在H.Mホームメディックを設立。2011.11 チームやんじー災害支援プロジェクトを立ち上げ、被災地の支援を続行し、行政機関の講師の傍ら大学の非常勤講師を兼任し各種団体への支援サポートにも力を入れています。3.11震災後、4ヶ月で43,000食の提供を実施、今でも月一回国や自治体の手の届かない震災地の人々の救助活動を続けています。

山口氏が災難救援の個人ボランティアを始めたのは31歳の時です。その後、日本のすべての大きな災難時も全部出動しました。大手会社を退職してから、もっと何か社会貢献ができると考え、災難地ボランティアをしようと思いました。救援物質・救援ボランティアが現地に行っても、うまく活用できない場合が多いので、その救援がスムーズに活動出来るように、災害救援ネットワーク北海道を立ち上げました。ニセコ・長沼・札幌・富良野・旭川・帯広等中継地もでき、今では一時間で100人の食事もすぐ出来るレベルを備え、災難地の一番必要なところに出動しています。

15年間のボランティア災難救援でその功績が海外にも知られ、支援金も振り込まれるようにんなりました。災難救援活動の大変さを山口氏に少し教えていただきました。まず、女性がとても大変です。ボランティアさんも同じでトイレ・お風呂が現実問題です。冬期間の睡眠は、車に座ったままで一週間が普通です。そのため、丈夫な身体でなければとても無理です。震災地は電気がないため、日が昇ったら、料理を作り始め、日が沈んだら、さまざまなところで寝る。体力を回復して翌日頑張ることの連続です。

今の日本災難救援制度は短期の対応しかないです。3.11の南三陸地域の復興は10年以上かかります。現地の復興現状を聞いて、心が苦しく感じられました。地震のみなら復興がしやすいが、原発事故も重なって地元の漁師は、産業のために魚を取るが自分では食べないそうです。北海道の米や野菜を持っていったら大喜びします。地元の人は、その環境に慣れた部分があるかもしれないが、月一回救援に行くボランティアが、現地についた途端、咳や体調不良が発生し、現地の水を飲むと下痢をする人もいます。本当の復帰にはまだまだ時間がかかります。

現在仮設住宅に住んでいる被災地の人たちは政府の救援が一年後に切れます。その後の対応がまだないため避難する人たちは困ります。持続できる救援のため、山口氏が北海道の清水町で土地を買い、行く場所のない被災地の人々に村を作ります。疎開地の地元の活性化にも役に立ち、新しい災難救援のモデルにしたいです。

わずか40分の講話が、政府や自治区にも頼らない形での、災難救援活動は山口氏の誇りと感じました。経営者モーニングセミナーに参加した経営者に、企業の目的を考え、企業貢献・社会貢献を呼びかけ、良かったら暖かい気持ちで災害救援ネットワーク北海道を見守ってくださいと語りました。

山口氏は1947年生まれ、北海道釧路出身。現在、北海道上川郡清水町在住。ブリジストンタイヤ北海道販売を経て、三井ホームコンポーネント現場管理責任者として従事し、2000年3月同社退職後独立し現在H.Mホームメディックを設立。2011.11 チームやんじー災害支援プロジェクトを立ち上げ、被災地の支援を続行し、行政機関の講師の傍ら大学の非常勤講師を兼任し各種団体への支援サポートにも力を入れています。3.11震災後、4ヶ月で43,000食の提供を実施、今でも月一回国や自治体の手の届かない震災地の人々の救助活動を続けています。

山口氏が災難救援の個人ボランティアを始めたのは31歳の時です。その後、日本のすべての大きな災難時も全部出動しました。大手会社を退職してから、もっと何か社会貢献ができると考え、災難地ボランティアをしようと思いました。救援物質・救援ボランティアが現地に行っても、うまく活用できない場合が多いので、その救援がスムーズに活動出来るように、災害救援ネットワーク北海道を立ち上げました。ニセコ・長沼・札幌・富良野・旭川・帯広等中継地もでき、今では一時間で100人の食事もすぐ出来るレベルを備え、災難地の一番必要なところに出動しています。

15年間のボランティア災難救援でその功績が海外にも知られ、支援金も振り込まれるようにんなりました。災難救援活動の大変さを山口氏に少し教えていただきました。まず、女性がとても大変です。ボランティアさんも同じでトイレ・お風呂が現実問題です。冬期間の睡眠は、車に座ったままで一週間が普通です。そのため、丈夫な身体でなければとても無理です。震災地は電気がないため、日が昇ったら、料理を作り始め、日が沈んだら、さまざまなところで寝る。体力を回復して翌日頑張ることの連続です。

今の日本災難救援制度は短期の対応しかないです。3.11の南三陸地域の復興は10年以上かかります。現地の復興現状を聞いて、心が苦しく感じられました。地震のみなら復興がしやすいが、原発事故も重なって地元の漁師は、産業のために魚を取るが自分では食べないそうです。北海道の米や野菜を持っていったら大喜びします。地元の人は、その環境に慣れた部分があるかもしれないが、月一回救援に行くボランティアが、現地についた途端、咳や体調不良が発生し、現地の水を飲むと下痢をする人もいます。本当の復帰にはまだまだ時間がかかります。

現在仮設住宅に住んでいる被災地の人たちは政府の救援が一年後に切れます。その後の対応がまだないため避難する人たちは困ります。持続できる救援のため、山口氏が北海道の清水町で土地を買い、行く場所のない被災地の人々に村を作ります。疎開地の地元の活性化にも役に立ち、新しい災難救援のモデルにしたいです。

わずか40分の講話が、政府や自治区にも頼らない形での、災難救援活動は山口氏の誇りと感じました。経営者モーニングセミナーに参加した経営者に、企業の目的を考え、企業貢献・社会貢献を呼びかけ、良かったら暖かい気持ちで災害救援ネットワーク北海道を見守ってくださいと語りました。

2013-03-22