2026-01-11

吃透 2026 五运六气(丙午马年):精准推演全解析 + 对症调理方案

2026-01-06

第四届肿瘤统合治疗学术研讨会在东京大学圆满落幕

2026-01-04

《从〈黄帝内经〉看中医治疗肿瘤理念的先进性》

2025-12-12

东瀛万事通・今日头条・中文導報・日本东方新报:北海道中国会举办第十二届总会&恳亲忘年会

2025-11-06

2025年北海道华侨华人春节联欢会盛大举行

2025-08-25

2025年“札幌中国节”成功举行 彩绘水墨画惊艳北海道 美声颂歌回响红砖广场

2025-07-31

陶永芳:我是世上最幸福的老人

2025-07-30

陶永芳:回想在日本住院的那些日子

2025-07-16

第2届全日本华侨华人业余高尔夫锦标赛&第11届北海道中国会杯高尔夫大会成功举行

2025-07-02

第60届中国人殉难者全道慰灵祭在北海道仁木町民中心举行

2024-12-16

肿瘤整合治疗联盟:第二届肿瘤整合治疗学术研讨会成功举办

2025-06-14

汗,是脾胃的镜子

2025-05-22

教你如何区分阴虚和阳虚,一学就会!

2025-02-24

艾灸最怕这一个字!90%的人做错,这样灸比吃补品更有效

2025-02-23

这些常见中药搭配,用对效果加倍

2025-02-02

中医和西医在治病原则区别

2025-02-01

李可老中医的一句话,拯救了无数肿瘤患者!

2025-01-26

仝小林院士:体病药论与治未病

2025-01-11

从五运六气看六经辨证

2023-12-06

黄帝内经治未病陶氏疗法在日本临床应用25年研讨⑪

2024-12-09

放几滴血,口腔溃疡就会痊愈,不信你试试!

2024-12-03

三魂七魄,看看哪个已不在您身上?

2024-12-02

中文导报 东瀛万事通 今日头条:北海道中国会举办第十一届总会&恳亲会

2024-11-09

艾烟,到底有没有害?

2024-10-13

经络不通,补什么都没用!只用一招:经络通畅百病消!

2024-10-08

你每天这样吸收大量阴气,怎么可能不生病?

2024-10-05

中医觉醒,认识经方——读懂《伤寒论》

2024-09-23

奥运体操全能王冈慎之助助阵:DENBA Moblie新品东京发表

2024-09-21

这样刮刮痧,活到八十八

2024-09-17

王振义被授予“共和国勋章”!他曾说:用循证研究证明中医药是个“宝”

8

易经思维解读“黄帝内经”

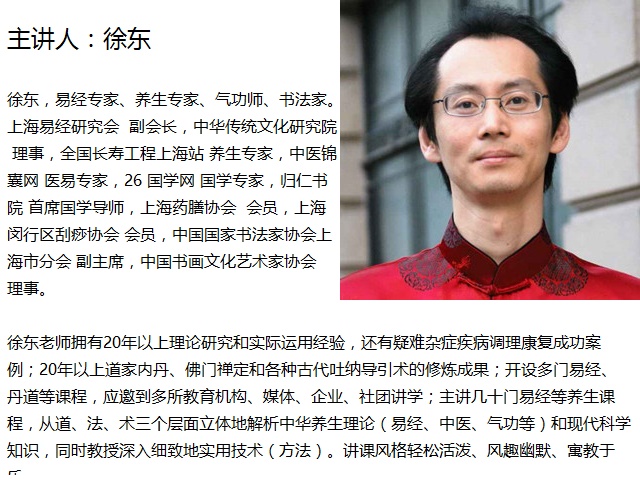

主讲人:徐东

徐东,易经专家、养生专家、气功师、书法家。上海易经研究会 副会长,中华传统文化研究院 理事,全国长寿工程上海站 养生专家,中医锦囊网 医易专家,26 国学网 国学专家,归仁书院 首席国学导师,上海药膳协会 会员,上海闵行区刮痧协会 会员,中国国家书法家协会上海市分会 副主席,中国书画文化艺术家协会 理事。

徐东老师拥有20年以上理论研究和实际运用经验,还有疑难杂症疾病调理康复成功案例;20年以上道家内丹、佛门禅定和各种古代吐纳导引术的修炼成果;开设多门易经、丹道等课程,应邀到多所教育机构、媒体、企业、社团讲学;主讲几十门易经等养生课程,从道、法、术三个层面立体地解析中华养生理论(易经、中医、气功等)和现代科学知识,同时教授深入细致地实用技术(方法)。讲课风格轻松活泼、风趣幽默、寓教于乐。

“易”之涵义 易由蜥蜴而得名,为一象形字,此说出自许慎《说文解字》;而蜥蜴能够变色,俗称“变色龙”,所以“易”的变易义,为蜥蜴的引申义。日月为易,象征阴阳。从文字学看,“易”字的构成是“日”、“月”。

东汉郑玄的著作《易论》认为“易一名而含三义:易简一也;变易二也;不易三也。”

《易经》由本文的“经”和解说的“传”构成。

《易传》十篇指:《彖》上、下,《象》上、下,《文言》,《系辞》上、下,《说卦》,《序卦》,《杂卦》。

《易传》从宇宙宏观角度探讨《周易》起源,它认为《周易》是古代圣人仰观俯察,对大自然进行模拟、效法的结果,因而《周易》中八卦及六十四卦体现了天地阴阳变化的规律。经过这样一解说,使《周易》理论变得博大精深。

《易经》的应用之一为术数(命理风水)《易经》的应用之一为岐黄之术/中医

张介宾:“易具医之理,医得易之用”

张介宾《医易义》

《医易义》这篇大论,乃明代医家张介宾(景岳)所作,见于所著《类经附翼》卷一中,指出了易学是中医学的理论渊源,所以前人强调要学好岐黄之术(中医),必须深人钻研易经和易学。

而今也年逾不惑,茅塞稍开;学到知羞,方克渐悟。乃知天地之道,以阴阳二气而造化万物;人生之理,以阴阳二气而长养百骸。易者,易也,具阴阳动静之妙;医者,意也,合阴阳消长之机。虽阴阳已备于内经,而变化莫大乎周易。

天地之易,外易也;身心之易,内易也。

然而易天地之易诚难,未敢曰斡旋造化;易身心之易还易,岂不可变理阴阳?故以易之变化参乎医,则有象莫非医,医尽回天之造化;以医之运用赞乎易,则一身都是易,易真系我之安危。予故曰:易具医之理,医得易之用。

我国第一部医学理论典籍《黄帝内经》在总结中华民族长期医疗实践、建立独特的理论体系的过程中,深受《易经》思想的影响,借用了《易》的哲学原理的思维模式。主要表现在,吸取并发展了《易经》阴阳学说、取象比类、运数比类的思维方法以及整体思想、动态平衡思想。从而奠定了医易会通的基本格局。

隋唐医家对《易经》意义有了进一步的自觉认识。运用易象数学对中医原理进行阐发。杨上善《太素》偏重《易纬》,孙思邈《千金方》强调“六壬”。王冰:《素问注》则以易理(尤其是《系辞》、《象传》)作为研究《内经》的理论指导。

宋元时代,随宋易义理派、象数派的兴盛,医易也出现繁荣景象。《易经》“唯变所适”的原理大地解放了当时医家的思想。易学思想指导了岐黄/中医理论的创新与发展,医易汇通由理论转向临床。形成了空前的学术争鸣。出现了金元四大家---刘完素火热论、张从正攻邪论、李杲脾胃论、朱震亨相火论,其学术思想莫不渊源于《易经》和《黄帝内经》。

• 张景岳:“易具医之理,医得易之用”

• 《医旨绪余》 上卷 四、不知《易》者不足以言太医论

• 孙一奎:“深于《易》者,必善于医;精于医者,必由通于《易》”

• 《医旨绪余》 下卷六十、《医通》节文

• “医之理,可比《周易》,针砭药饵,即卜筮法也。”

・・・・・・

http://www.tcmcase.net/r/30192e936ba11d0a202097fed8f44b2d?from=groupmessage&isappinstalled=0

徐东,易经专家、养生专家、气功师、书法家。上海易经研究会 副会长,中华传统文化研究院 理事,全国长寿工程上海站 养生专家,中医锦囊网 医易专家,26 国学网 国学专家,归仁书院 首席国学导师,上海药膳协会 会员,上海闵行区刮痧协会 会员,中国国家书法家协会上海市分会 副主席,中国书画文化艺术家协会 理事。

徐东老师拥有20年以上理论研究和实际运用经验,还有疑难杂症疾病调理康复成功案例;20年以上道家内丹、佛门禅定和各种古代吐纳导引术的修炼成果;开设多门易经、丹道等课程,应邀到多所教育机构、媒体、企业、社团讲学;主讲几十门易经等养生课程,从道、法、术三个层面立体地解析中华养生理论(易经、中医、气功等)和现代科学知识,同时教授深入细致地实用技术(方法)。讲课风格轻松活泼、风趣幽默、寓教于乐。

“易”之涵义 易由蜥蜴而得名,为一象形字,此说出自许慎《说文解字》;而蜥蜴能够变色,俗称“变色龙”,所以“易”的变易义,为蜥蜴的引申义。日月为易,象征阴阳。从文字学看,“易”字的构成是“日”、“月”。

东汉郑玄的著作《易论》认为“易一名而含三义:易简一也;变易二也;不易三也。”

《易经》由本文的“经”和解说的“传”构成。

《易传》十篇指:《彖》上、下,《象》上、下,《文言》,《系辞》上、下,《说卦》,《序卦》,《杂卦》。

《易传》从宇宙宏观角度探讨《周易》起源,它认为《周易》是古代圣人仰观俯察,对大自然进行模拟、效法的结果,因而《周易》中八卦及六十四卦体现了天地阴阳变化的规律。经过这样一解说,使《周易》理论变得博大精深。

《易经》的应用之一为术数(命理风水)《易经》的应用之一为岐黄之术/中医

张介宾:“易具医之理,医得易之用”

张介宾《医易义》

《医易义》这篇大论,乃明代医家张介宾(景岳)所作,见于所著《类经附翼》卷一中,指出了易学是中医学的理论渊源,所以前人强调要学好岐黄之术(中医),必须深人钻研易经和易学。

而今也年逾不惑,茅塞稍开;学到知羞,方克渐悟。乃知天地之道,以阴阳二气而造化万物;人生之理,以阴阳二气而长养百骸。易者,易也,具阴阳动静之妙;医者,意也,合阴阳消长之机。虽阴阳已备于内经,而变化莫大乎周易。

天地之易,外易也;身心之易,内易也。

然而易天地之易诚难,未敢曰斡旋造化;易身心之易还易,岂不可变理阴阳?故以易之变化参乎医,则有象莫非医,医尽回天之造化;以医之运用赞乎易,则一身都是易,易真系我之安危。予故曰:易具医之理,医得易之用。

我国第一部医学理论典籍《黄帝内经》在总结中华民族长期医疗实践、建立独特的理论体系的过程中,深受《易经》思想的影响,借用了《易》的哲学原理的思维模式。主要表现在,吸取并发展了《易经》阴阳学说、取象比类、运数比类的思维方法以及整体思想、动态平衡思想。从而奠定了医易会通的基本格局。

隋唐医家对《易经》意义有了进一步的自觉认识。运用易象数学对中医原理进行阐发。杨上善《太素》偏重《易纬》,孙思邈《千金方》强调“六壬”。王冰:《素问注》则以易理(尤其是《系辞》、《象传》)作为研究《内经》的理论指导。

宋元时代,随宋易义理派、象数派的兴盛,医易也出现繁荣景象。《易经》“唯变所适”的原理大地解放了当时医家的思想。易学思想指导了岐黄/中医理论的创新与发展,医易汇通由理论转向临床。形成了空前的学术争鸣。出现了金元四大家---刘完素火热论、张从正攻邪论、李杲脾胃论、朱震亨相火论,其学术思想莫不渊源于《易经》和《黄帝内经》。

• 张景岳:“易具医之理,医得易之用”

• 《医旨绪余》 上卷 四、不知《易》者不足以言太医论

• 孙一奎:“深于《易》者,必善于医;精于医者,必由通于《易》”

• 《医旨绪余》 下卷六十、《医通》节文

• “医之理,可比《周易》,针砭药饵,即卜筮法也。”

・・・・・・

http://www.tcmcase.net/r/30192e936ba11d0a202097fed8f44b2d?from=groupmessage&isappinstalled=0